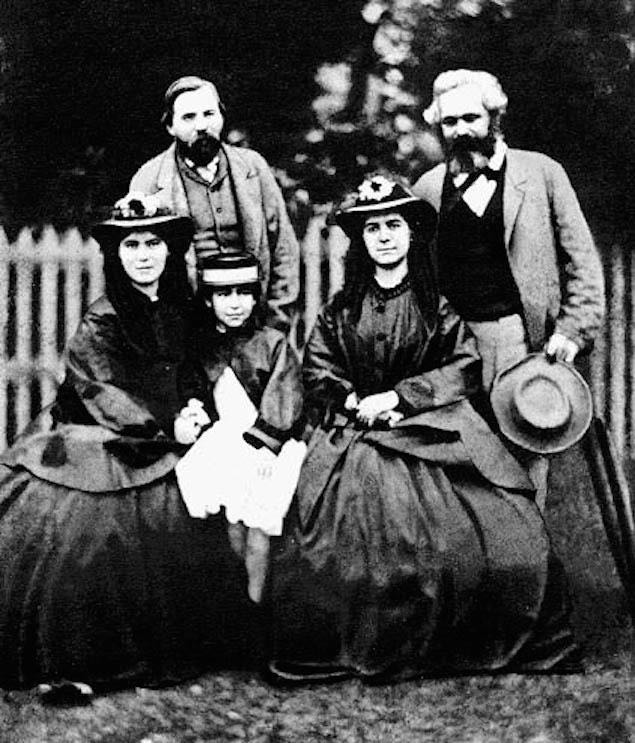

当策展人鲁明军在傅饶的工作室素材中一眼认出年轻的马克思和恩格斯两家人的合影时,他立刻将傅饶的创作框定在自己研究的体系之中——世纪——在马克思诞辰200周年的日子里,这个时间的跨度被用做傅饶个展的标题。

1869年3月,曾创造“丝绸之路”这个词汇的德国地质学家李希霍芬踏上了中国齐鲁大地,开始了为期三个月的实地勘测和调查。1897年,“巨野教案”的发生成了德国出兵占领胶州湾的借口。没过多久,在清军毫无防备的情况下,德国军舰从栈桥登陆,迫使清政府签订了《胶澳租借条约》,建置不久的青岛(时称胶澳)从此沦为德国的殖民地。1914年,一战爆发,日本取代德国占领了青岛,直到1922年,被中国北洋政府收回。

傅饶老家青岛,1978年生于北京,中央工艺美术学院结业后,于德国德累斯顿艺术学院学习,毕业后移居德国。北京-青岛-德累斯顿勾连起一部丰盈的20世纪大历史,虽然整个展览以马列一家亲的素材开篇,强烈的个人风格还是明确地指向新世纪的个人体验。无关宏大的历史,傅饶说“我画的时候并没有意识到这两个人是马克思和恩格斯,这张照片的家庭气氛让我感觉很亲切。”

一张照片作为开端,衍生出“历史”和“情感”两条线索。而当我们走进展厅,历史的线索在千年文明中失控,作品之间连续的情感引导我们走进傅饶的艺术世界。

二十岁出头,傅饶远赴德国学习,如今他已经在德累斯顿生活17年。在漫长的岁月中,影响他的不仅仅是德国的文学艺术,更是语言背后的文化逻辑。明亮的展厅空间中,傅饶的作品低沉而严肃,一眼望去,莱比锡画派的形式清晰可见,大小不一的人物有节奏地分布在画上,蒙太奇式的风景与画中的人物形成多义的叙事空间。

从《随风》中,我们能清楚地看到东方文化的痕迹。类似于“内经图”的构图以傅饶独有的笔触和造型方法回应了一套内经图景。五脏六腑的运化吸收借着莱比锡画派散点透视,确切地将中医理论基础“翻译”成当代艺术语言。与其说傅饶是一个艺术家,不如说他是中德两种文化的使者,在“气”被反复翻译成Qi,Breath和Power的时代里,他用图像解决了文化间沟通的难题。

画面中,把肾的精气部分比喻成水,肾主阴属水。中间春柳是肝主木,心神的儿童主火,织女属金代表肺,心田属土需要调和静止,是五行对应的观念。气脉沿着代表脊椎的山路逆流而上,汇聚到上大下小的九峰山既泥丸宫处。对应着存想下丹田、呼吸元气、漱咽津液等修炼法门,实现炼精化气,炼气化神,炼神还虚的过程。

德累斯顿与莱比锡相邻,不知道傅饶画面的样式与地理位置有没有直接关联,但最耐人寻味的细节是画面中多样而复杂的笔触肌理。

他的画上反复出现成片的点和顿挫的线条,我们似乎能通过最后的呈现想象艺术家在创作时候的动作——薄颜料露出基底画出天空的透明感,糙笔头反复点出茂密的树冠,稀薄的色彩在画面上流淌制造湿润的情境——这是中国画里的皴擦点染。

相比西方艺术对材料本体的探索,傅饶将东方的感受力带入油画创作。细腻的感受在强烈的造型和饱满的色彩中退居其后,这些敏锐而精巧的追求在傅饶安静的性格中内化成一种隐性的特质。相反,那些简单勾勒的形象凸显在画面上,构成充满隐喻的叙事。

或许不仅仅是因为傅饶交错的文化背景所致,全球化背景才是他作品中文化形象错位交叠的根源。他在作品中自由地挪用文化形象:艺术史,好莱坞,迪士尼,老照片中的马克思、恩格斯……他们在他的笔下犹如文化的鬼魂,共同构建成傅饶的历史观。形象没有界线的混合背后,是他深沉而复杂的思乡之情。

德式的图像和中式的感受搅和在傅饶的作品中,“蒙太奇”和“散点透视”已经难以分清彼此。傅饶是一个视觉的翻译家,同时他也是一个文化的混血儿,他将打破东西方的界线,成为一个“世界人”,还是在文化间成为一个“使者”?难以辨明的处境是傅饶面对的现实,也是这个“世纪”的文化难题。