秦琦的作品有一种天生的“成熟感”,虽然秦琦的年龄不大,出道也不早。

秦琦的作品有一种说服力,它们让你相信它们所呈现的结果、观念和技法。

秦琦的作品有一种让你想站到他画面里的渴望和亲切。

我就是被以上陈述所打动而决定做这个展览的。我必须说:秦琦的作品是我今年看到的最令我激动的作品之一。

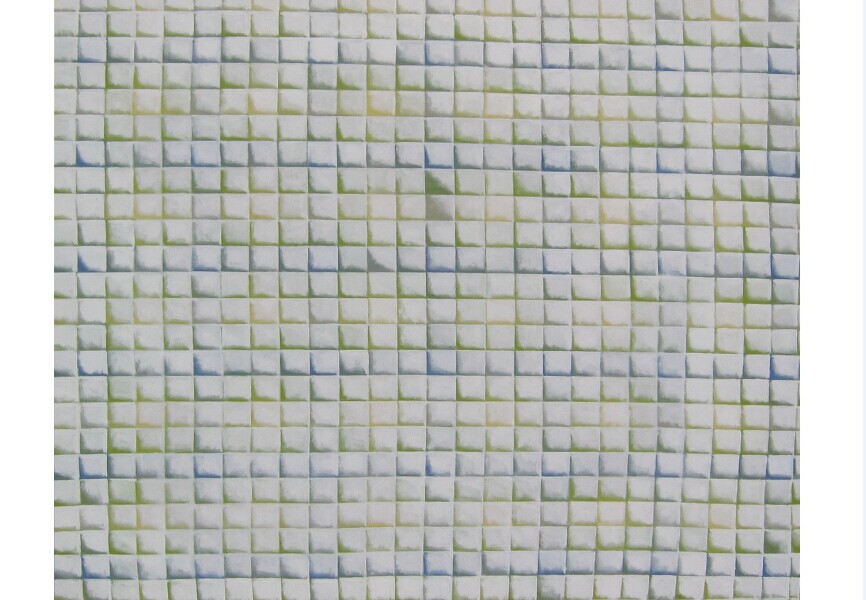

我在南京中国艺术三年展上第一次看到秦琦的作品,“田字格”和“信纸”,流连不去。“田字格”首先唤起回忆,儿时的写作本,童年的书法和憧憬,中国的传统教育。烟消云散了,工业时代的飓风,把所有的循规蹈矩,都掩埋在大机器的轰鸣声中。“田字格”是一块老而不老的化石,承载了一代又一代中国人的记忆,像黑色方尖碑一样触目惊心。秦琦的“田字格”是平静而安详的,仿佛睡在地面上的一块石板,无声无息,没有诉说,也没有表情,酷酷地和你相对,无聊且无畏。这是秦琦一代人的表征。

“信纸”上有一些问候的话和一些豪言壮语,秦琦用它们表达某个时间的概念,企图让架上绘画拥有装置的空间。闲言碎语表面看上去日常而普通,但实际上它们也是一些“历史词汇”,它们代表某些固定的人群和时刻。

在我看来,“信纸”有两种趣味的表达。一种是人的趣味,秦琦的趣味,他的艺术和生活趣味,他的风格和价值观;一种是作品本身的趣味,对观众的调侃和戏弄,幽你一默,让你欢喜一笑,或者笑骂。

“信纸”也是一种怀念,在网络时代对书写的一种怀念;也是嘲讽和自嘲,对逐渐疏离陌生的人际关系,对暗淡的现代化前途。

后来我跟秦琦说:你可能不会因为“田字格”和“信纸”成名,但“田字格”和“信纸”将来一定会成为你的代表作。

秦琦是一个“成熟”的艺术家,但秦琦的作品却十分“不风格化”,也就是说秦琦作品的走向十分宽泛,不具有某种固定的程式。秦琦自己说他很难坚持用一种风格作画。他说:“之所以不依附在某种风格上,是因为我觉得,一个适合的方式,会让你的想法显得更正确,反之则不然。我愿意把风格当作技术来看,在一件作品中,运用什么样的技术,以及技术在作品当中应该占的比例成份,都应该是恰当的,这样会有更好的传达。选择手段的时候,是根据不同信息需要完成的。如果绘画需要借口(这和天生喜欢画画无关),理由可以太多,我想拥有一个自己的方法,逐渐形成一个所谓的线索系统。”

秦琦目前绘画的“主要风格”,是画一些日常的、又有悖于日常经验的“非生活生活场景”。在这个场景中,任何的事物都可以以“写实”的面貌出现,但出现的任何事物都“不禁”具有荒诞感。所有的事物都是以多重意义的身份亮相的,它们可以是子丑寅卯,也可以是甲乙丙丁,它们的身份随环境变迁而大相径庭。有时它们也像是一个扮演多个角色的演员,身份没有认同感,这就和秦琦上一代的中国前卫艺术家拉开了很大的距离。一个时代有一个时代的问题。

秦琦在创作中强调过一个叫“关联词”的问题,其实万事万物都是有关联的,只是彼此之间的媒介(中介)不同而已。但是这里面也确实存在着另一种东西,比如谁先谁后而造成的差异。当一个东西和另一个东西因为并置而关联时,它们之间的相互影响,是它们和别的东西在一起时所没有的。所以偶然和必然,对于联系事物的出现,没有哪个是具有决定意义的,它们是平等(平行)的。这也许就是秦琦强调“关联词”的关键所在。

在秦琦的创作中,“词汇”的确的一个关键,他经常会因为一个词汇而引发创作灵感和热情。比如近期,他着迷于汉语错别字的“练习”。他或许在汉语的错别字和倒错语序中,发现了一种新的读解方式,就像徐冰当年痴迷于造“天书”一样。中国现在艺术家对中国文字的魔症,有一个挥之不去的情结。汉字给了中国艺术家太多的启发,这也是中国现在艺术的一个主要特征。把“泳池”写成“永池”,潮湿变干涸,意义何在?意义无所不在,个人想个人的吧!

我相信秦琦!